2025年9月2日上午10时30分,华中师范大学粒子物理研究所(Institute of Particle Physics, IOPP)首届粒子所讲坛(IOPP Colloquium)在九号楼9409报告厅举办。东京大学杰出教授初田哲男(Tetsuo Hatsuda)受邀为百余名师生作题为“From Quarks to Neutron Stars(从夸克到中子星)”的报告,参会者除了粒子所师生外,还有正在参加华中核理论中心研讨会的来自全球30余所知名高校与科研机构的学者。

初田哲男教授受邀作报告

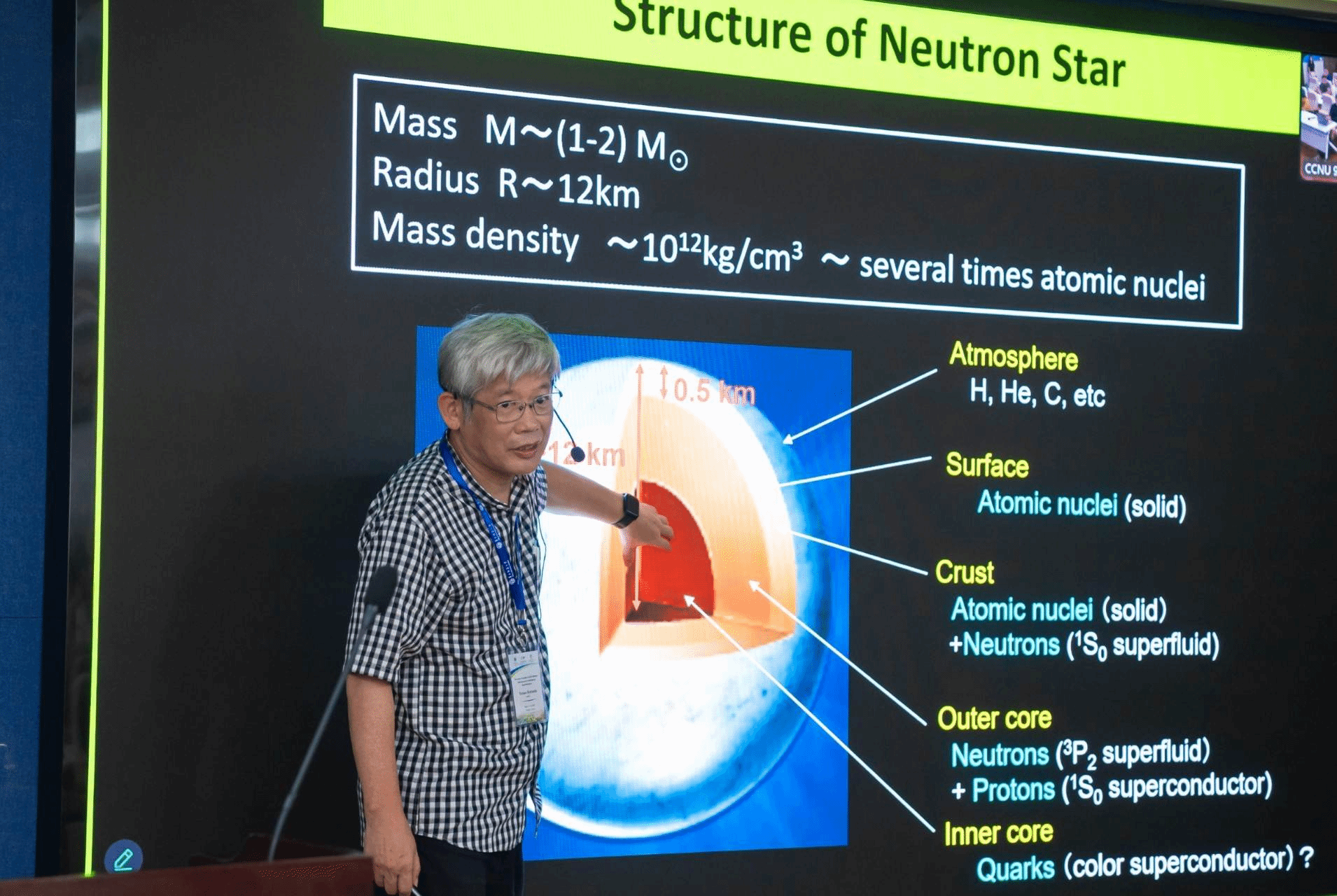

报告伊始,初田教授以“物质的最小单元如何决定宇宙的最大结构?”这一追问切入,串联起粒子物理与天体物理的深层关联,指出中子星作为质量堪比太阳、半径仅十余公里的宇宙最致密“巨型原子核”,其内部高压环境为研究夸克在致密物质中的行为提供了天然实验室;而2017年双中子星并合事件首次同时探测到引力波与电磁信号,不仅开启了全波段观测宇宙的新纪元,也为解析中子星物态方程、暗物质本质等难题注入了新动能。

初田哲男教授在讲课

基于自身研究,初田教授系统阐释了团队在“夸克胶子等离子体(QGP)与中子星内部结构关联”、“引力波信号反演致密物质性质”等方向的前沿进展,通过理论模型、数值模拟与天文观测的多维度印证,勾勒出“微观粒子行为→致密天体演化→宇宙宏观规律”的逻辑链。

报告后的下午,粒子所还安排了报告人和博士一年级的同学进一步互动和解答。初田教授结合RIKEN(日本理化学研究所)大科学装置经验,分享“从加速器实验到天文观测”的跨尺度研究方法论,更勉励青年学者“保持对‘小尺度与大尺度、实验室与宇宙’关联的好奇心”。参与讲坛和互动的同学们纷纷表示“Hatsuda教授将‘夸克如何支撑恒星’这一抽象命题讲得深入浅出,深受启发,对后续研究很有帮助。”

粒子所讲坛是基于原有的粒子所论坛的升级学术活动,讲坛报告针对粒子所全体师生,具有一定的科普性和启发性,以促进研究所的学术生态建设和合作研究气氛。初田教授的首届报告,给这个系列讲座启动了一个很好的开端,将为粒子所在“国际化、交叉化、前沿化”的发展起到可喜的推动作用。

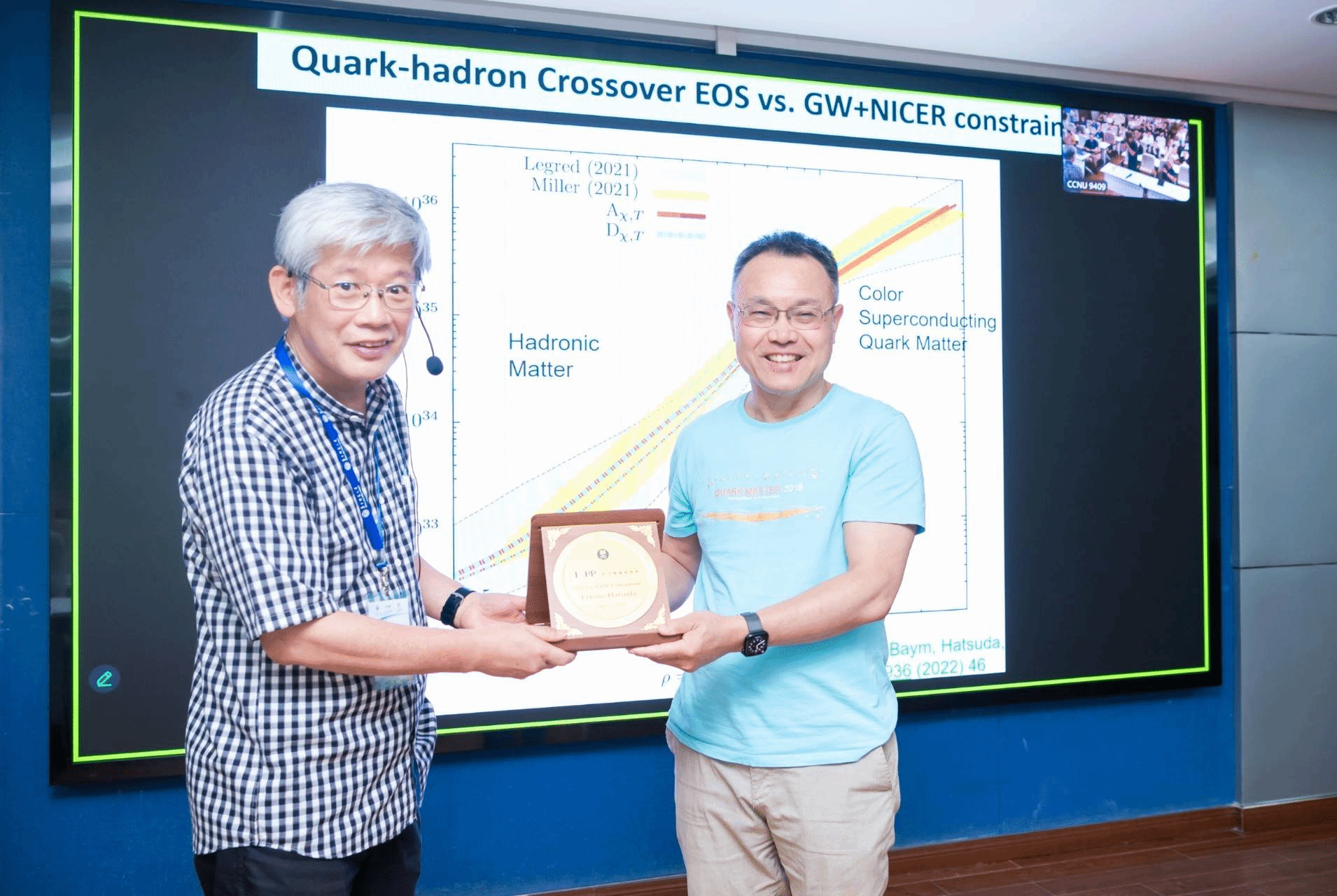

华师粒子物理研究所和华中核理论中心主任王新年教授赠与初田哲男教授“第一届粒子所讲坛”纪念奖牌

初田哲男于1986年在京都大学获得物理学博士学位,现任理化学研究所科学执行主任、东京大学名誉教授。其杰出职业生涯覆盖了担任理研iTHEMS项目主任和理研仁科中心首席科学家等经历。在加入欧洲核子研究中心(CERN)、高能加速器研究机构(KEK)及美国多所研究机构后,他先后担任东京大学和京都大学教授职务。初田教授曾荣获诸多权威奖项,包括美国艺术与科学院国际荣誉院士(2024)、东丽科学技术奖(2016)、日本科学技术奖表彰(2014),同时还是筑波奖、仁科纪念奖、西宫汤川纪念奖得主。

华大物院党委融媒体中心

华大物院团委宣传中心

通讯员|水湘玉

责编|吴科汝

审校|赵蕴杰 王新年